高村美祐記さんの経歴

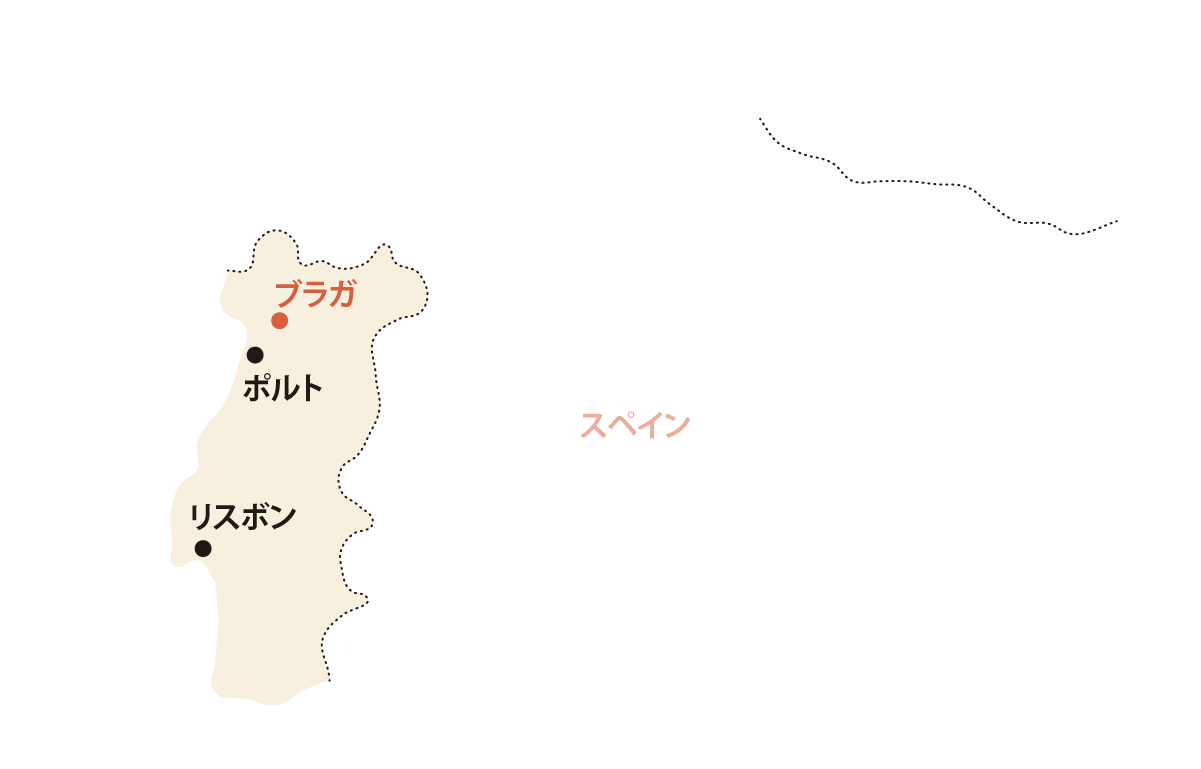

栃木県出身。製菓の専門教育を受けた経験はなく、ただ「住んでみたい」という想いからポルトガル北部の都市、ブラガに1年間滞在。現地の温かい人々やカフェ文化に魅了され、帰国後、日本でポルトガルとのつながりを模索する中、東京の女性シェフのポルトガルレストランで勤務。やがて厨房に入り、デザート担当として技術を磨く。再度ポルトガルへ渡り、現地の菓子店を巡りながらレシピや文化を独学で学ぶ。帰国後は、四谷三丁目にお菓子工房を作り、半蔵門界隈の働く人たちに元気になってもらいたい気持ちでナタを三輪自転車で販売、東京・小川町にポルトガル菓子専門店『ドース・イスピーガ』をオープン。ポルトガルの代表的なお菓子といえば「パステル・デ・ナタ(エッグタルト)」かと思いますが、他にもお菓子の種類はありますか?

ポルトガルのお菓子は、「パステル・デ・ナタ」だけではありません。クッキーのような焼き菓子から、デコレーションケーキ、揚げ菓子、鍋で煮詰めて作るものまで種類は豊富。基本の材料は卵、小麦粉、砂糖ですが、小麦粉の代わりにアーモンドを使うことも多い。リスボンやポルトから少し郊外に出ると、山にアーモンドの木が広がり、足で何か踏んだなと見るとアーモンドだったりするそうです。

ポルトガルのクッキー ©︎ Travel Europe

オレンジ・プリン(Pudim de Laranja) ©︎ Travel Europe

カステラというのはもともと、どこのお菓子なのでしょうか?

スペインやポルトガルにルーツを持つお菓子だとされています。「オランダではない」と現地のオランダ人も語っていたそうです。大航海時代、ポルトガルの船にスペイン人が乗り込み、ともに航海をしていたような時代背景の中で、文化や食の影響が交わっていきました。フランシスコ・ザビエルがスペイン人であるように、スペインとポルトガルの関係は、歴史的にも深く複雑だったことがうかがえます。

ポルトガルのスイーツと、ほかのスイーツとの違いとは?

400〜500年前に貴重だった卵とお砂糖が使えたので、昔の甘みが今も続いています。料理にはあまり砂糖使わず、お菓子は甘い。最近、甘みを少し抑えている傾向もありますが、昔、修道院で作られた味が生きています。

パステル・デ・ナタ(Pastel de Nata) ©︎ Travel Europe

本物のオレンジケーキ(Bolo Real de Laranja) ©︎ Travel Europe

ドース・イスピーガで販売されているポルトガルのお菓子の幾つかご紹介してください。

パォンデロー:カステラのルーツとして考えられているお菓子。イースターやクリスマスに食べられる。

パォンデロー(Pão de Ló) ©︎ Travel Europe

ケイジャータ:薄いパリパリの皮とパウンドケーキのような生地のポルトガルのチーズタルト。

パイナップルのケイジャータ(Queijada de Ananás) ©︎ Travel Europe

ベイジーニョ(ごあいさつボール):「ちいさなキス」を意味する、練乳とココナッツを混ぜたお菓子。

ベイジーニョ(Beijinho)©︎ Travel Europe

ブリーザス・ド・リス(リス川のそよ風):卵黄、砂糖、アーモンドパウダーを型に入れてオーブンで湯煎しながら焼くお菓子。

ブリーザス・ド・リス(Brisas do Lis)©︎ Travel Europe

ミモーゾ:「やさしいケーキ」という意味を持つ、砂糖、卵、アーモンド粉、少量のバターで作られる素朴でふんわりとしたスポンジケーキ。

ミモーゾ(Bolo Mimoso)©︎ Travel Europe

天国のベーコン:実際にはベーコンは使われず、卵黄、砂糖、アーモンドなどを贅沢に使った濃厚でしっとりとした伝統的ケーキ。

©︎ Travel Europe

カバッカス:外はカリッと中は軽やかな食感のシュー風の焼き菓子。祝い事やお祭りでよく食べられる。

カバッカス(Cavacas)©︎ Travel Europe

ドース・イスピーガのお菓子 ©︎ Travel Europe

名前がユニークなお菓子など、ドース・イスピーガでは本場 ポルトガルのような品揃えがショーケースに並んでいます。

取材協力:ドース・イスピーガ